最近読んだ本, 続き |

||

"どこまでが事実,現実で,どこからが仮想か,その境目が虚ろ",という話を幾つか続けて読んだ.

歴史上の日時・場所が下敷になっているところがかなり多い小説なので,"どこまでが事実,現実で,どこからが仮想か,その境目が虚ろ" という分類にあてはまる.最後の方ではヒットラー総督府が舞台になっており,時期や場所のかなりが下記のノンフィクション小説とオーヴァラップする.最後まで読むことは読んだが,プロットの置き方などにかなり無理があって,スッと入って来るというわけにはいかなかった.推理小説としても,後半霧が晴れるがごとくに納得へと導かれるということはなかった.

* Oliver Hirschbiegel 監督:『ヒトラー最期の12日間』"Der Untergang", http://www.untergang.film.de/index2.html, を見るとき,この本に Bunker 掩蔽壕の地図が出ており,それが参考になる.

1943 年 11 月 14 日からヒトラーが自殺した 1945 年 4 月 30 日まで,中東出身ユダヤ人がベルリンの屋根裏に隠れていて,そのあいだに書いた日記がもとになったノンフィクション小説.もちろん "どこまでが事実,現実で,どこからが仮想か,その境目が虚ろ" という分類にあてはまる.ベルリン陥落の日まで郵便物は通常どおり配達され,S-Bahn や地下鉄なども結構動いていたというようなことが分かるし,食料はどの程度に行き渡ったかなど,戦時の都市生活が知られる.しかし,読み進めていて愉快になるというような書物ではない.

2005 年 7 月の,イスラム系英国人によるロンドン列車バス爆破テロを充分予想させる内容になっていることに驚きを禁じ得ない.イスラム系とはいえ正規の英国人 (上巻に "完璧なイギリス人" という表題の節がある) が過激なテロリストに変遷して行く構図とそれを導くまでの著者の気持ちの揺らぎが何度もその確度に疑義を呈しながら描写される.そういう意味で,読み通すのが容易であるとはいえない.同一人か別人か,眠気まなこで読んでいる身には判別不能という程度にまで人名が複雑であり,その把握がむずかしい.この本も "どこまでが事実,現実で,どこからが仮想か,その境目が虚ろ" という分類に違わない.著者自身はルポルタージュと言わず,「romanquête, 調査報告小説」 という呼び方をしているという.パキスタンの核疑惑との関連が結論になっているのは通俗的との批判も出ようが,日本人でこれだけのジャーナリストとしての行動力と筆力のある人を知らず,その膂力に感嘆する.

そう意図して読み始めたわけではないのに,読んで行くと,どの箇所もユダヤ人であることが関係している内容であることがすぐ明確になる.

この事件については Mariane Pearl: A Mighty Heart: The Brave Life and Death of my Husband Daniel Pearl, Scribner (2003), ISBN-10: 0743244427, ISBN-13: 978-0743244428 が出版されており,こちらは映画化されている.書籍の方はまだ読んでいないが,映画の方は DVD で見た.

1982 年,Pan American 航空末期時代,PA001/PA002 という世界一周便がまだあり,もちろん "南廻り" だったのだが,成田から Frankfurt まで往復乗ったことがある.Hong Kong / Bangkok / Dehli / Karachi / Mecca / Istanbul と順次降機し,たいていは Transit 客として空港ビルで時間を潰すのだが,Karachi では往きも復りも駐機場で止まったまま二時間半ばかり待たされた.当時の航空機はそれ自身に冷房装置を持たず,駐機中には "AirMan" とかいう圧縮空気供給車輛が横付けされるが,夏期であるうえなにしろ暑いところなので大した効き目はない.乗降扉は開け放たれたままで (もちろんそこにタラップは来ておらず,その下は絶壁というか,ただの空間),ときおり涼もうとその乗降扉開口部に立って外を見ると,兵士の軽機関銃の銃口が直ちに複数こちらに向けられた.パキスタンは当時からそういう国情であった.

先に読んだ 「アウステルリッツ」と同じ,ゼーバルトの著作であるということに釣られてこれを手にした.四話に分かれており,1) 家主 Dr. Henry Selwyn, 2) 教師 Dorfschullehrer Paul Bereyter, 3) 大叔父 Großonkel Ambros Adelwarth, 4) 画家 Maler Max Aurach という,いずれも自分の生まれた土地を離れて暮らした男が死を迎えるまでの過程が "どこまでが事実,現実で,どこからが仮想か,その境目が虚ろ" のままで書き進められている.しかしかなりの部分は著者の記憶そのままであるように感じられる.著者の幼年,少年時代と重なるのは第二話であって,著者の生地,アルゴイ Allgäu 地方ヴェルタッハ Wertach が "W 村"として,またその後転居した近隣の Sonsthofen が "S 町" として出てくる.Fluhenstein, Lechtaler Alpen, Starzlach-klamm, Strausberg などの地名からそれは容易に知れる.Sonsthofen には Brumenstraße も現存する.この本を読む過程でそれぞれ関係各国の道路地図 1/30,000 - 1/20,000 を持ち出し場所を逐一確かめた.最初の話と最後の話が著者成人後と重なる.すべてにではないが,いくつかにユダヤ人であることが深く関係し,第一話ではナチの迫害を逃れて子供が外国へ送られたことから始まったことであり,このプロットが著作としては後になる 「アウステルリッツ」 へと発展したのであろう.第二話の主人公,村の教師については,故国を離れてはいないので移民の範疇にはそのままでは入らないが,ユダヤ系であることで自国内にも居場所を与えられなかったことを等価に見ているのである.

著者死亡後まもない Friday, December 21, 2001 の日付で The Guardian に Maya Jaggi という編集者の記事が出ている.その九月のインタヴュであり,The last word というタイトルとともに

Although Sebald came to Britain in the mid-60s, and lived with his wife Ute in an old rectory outside Norwich, he wrote only in German. Yet he felt at home in neither country. "My ideal station," he told me with his mock lugubriousness, "is possibly a hotel in Switzerland."

とある.「どちらに居ても本当に気が休まるということはなかった,そこで本当に生きる喜びにひたったことはない」 と言っている."移民" という表題はまさにそのことを示そうとしているのであり,そこに自分自身も含めていよう.ここまで激しい話を書いたのだから.University of East Anglia がどういう大学なのかは知らないが,そこでの生活に満たされるものが無かったと読める.「アウステルリッツ」 では主人公を早々に大学から辞めさせている.一方,ドイツにも嫌悪を抱いていたようである.名古屋地区に 45 年いて,同じように大学に奉職していたが,ずっと "Not at home" であったことを思い,自分も移民であったことを思い知らされた.

1) ベールあるいは愛の面妖なことども, 2) 異国へ (アレステロ), 3) ドクター K のリーヴァ湯治旅, 4) 帰郷 (イル・リトルノ・イン・パトリア) とやはり四話構成になっている."どこまでが事実,現実で,どこからが仮想か,その境目が虚ろ" という状況へと極限にまで持ち込まれる.第一話はスタンダールを,第三話はカフカを下敷きにしていると解説にあるが,それがどこまでのことなのか自分では押さえることができない.四話構成にしてあるその意味も把握できなかったが,尋常ならざる雰囲気に取り込まれて一気に読了した.再度読めばまた受け取り方が変わるかもしれない.セピア色の擦り切れた写真とテクストを組み合わせたこうした摩訶不思議な世界を構成することで,つまりそこへ逃避することで,この著者はかろうじて自分の心の平静を保っていたのではなかろうか.実際にはモノクロームで印刷されているが,読んでいてそれがセピア色であることを疑わない.

また,摩訶不思議な世界とはいえ,それはそこに醸し出される雰囲気のことであって,写真とテクストとが互いに頓珍漢というわけではない.充分な整合性がある*.ハテと思っても少し時間をかければそのことが分かってくる.写真は架空を現実にし,現実を架空にする.記憶や心の奥にあるイメージは,提示されている人物のもの,話者のもの,ひいては読者のものであってもよい.ここではしばしば持主が入れ替わる.「目眩まし」 とはこのことでもあるだろう.そのページに写真が無いとしたときとの差を想像してみれば効果は明らかである.整合性は 「移民たち」 においても成り立っている.「アウステルリッツ」 ではそこにいくらかのブレを置き,新たな境地を生み出している.

四つ目の 「帰郷」 では Innsbruck から Fernpaß を越えてアルゴイ Allgäu のヴェルタッハ Wertach を何十年ぶりかで訪れる場面が出てくる.その近くといえば Lindau, Kempten くらいしか知ったところはないという土地不案内なのでやはり縮尺 1/25,000 のドイツ道路地図帖を参照しながら読むということになった.近年,Innsbruck の駅舎は改装されたと聞くが,以前はここにも出てくるように鬱陶しい感じが無くはなかった.しかし我々が駅舎を出ればそこの空の青さに驚き,たとえその日が雨模様であっても,また生活者と物見遊山との違いがあるにせよ,訪れたことに悦びを感じるのだが,著者は決してそうではない.過去のどういう記憶を映してのことか明確ではないが,そこからバスに乗ったあとも陰々として重い気分が晴れることはない.一方,第二話,異国へ,の冒頭一ページ半で英国 Norwich の生活にも堪え難く,そこから一時脱出する意向と様子が語られる.文章の掛り具合に息を詰めて読むことになる.

こうして読んでくると,この本で採られている手法は,絵画における 「画中画」 つまり "絵の中に絵がある" というのと等価であることがわかる.第二話,異国への最初にウィーンの街を毎日歩き回ったが,あとで気づくとある範囲内に限られていて決してそこから出ていなかったとある.そのことは 「異国へ」 から 「帰郷」 へと,英国を出て再び英国へ戻る過程で立ち寄った場所が,自ら逃げ出そうとしている土地そのもの以外ではありえなかったということの写しになっていて,その数ケ国を巡る旅という絵の中にその縮図であるところのウィーンの絵が小さく描かれているのである.「ドクター K のリーヴァ湯治旅」 にしても,カフカを下敷きにしてカフカの写像として自分の絵を描き,英国を出て再び英国へという絵の中に挿入してある.絵画での 「画中画」 も一種の 「目眩まし」 であるが,ゴヤの絵のごとくを,著者はテクストでやってのけた.これだけでなく,まだひと捻りふた捻りしてあるふしも各所にある.

参照しなければならないのは道路地図だけではない.食べ物は比較的少ないのだが,飲み物は相当数出て来る.例えば幼少時代の記憶として 「こぼれた竜胆ブランデーが放つ酸っぱい臭いとまじりあっていた」(p. 190) というような文で "竜胆ブランデー" に "エンツィアン" の振仮名がある.シュナップス Schnaps については,この "Enzian" が あるブログの話題 となって,背景を含めて諒解できたが,著者が数十年後に訪れたときの,南チロルのラークライナーやカルテラーを何杯か,というような表現にであうと,南ティロルの,現在イタリアに属する地方はかつてハプスブルク統治ドイツ語圏であり,良質のワインを産する地であることを承知していても,南ティロルといってもドイツ,オーストリア,スイス,イタリアにまたがっており,"Lagreiner", "Kalterer" が上等なものなのか安酒なのか,赤か白か,あるいは場合によってはそれがワインではなくビールであるのか,ということを含め,生活習慣,土地の遠近,商品の流通,歴史的経緯までが背景になっているところから読まねばなるまいということになった.これら酒類については Allgäu 地方にあるワイン販売業者の Website が参考になった.すべてここのリストに出ているうえ値段までわかる.そのリストにはフランスワインもあり,そうしたことを考え合わせるなら,著者はその段階で決して英国人に成ってはいなかったことがあらわになる.Lagrein は葡萄の種類,Kalterer は土地のないしは湖の名前である.後に,イタリアワインを追うようになって,Süd Tirol/Alto Adige, Kalterer/Caldaro などと知り,Lagrein は My Favorite になった."Enzian" については 「酸っぱい臭いと」 と "匂い" ではなく "臭い" になっており,幼少時の著者にはそれがおぞましいものに思えたとの表現である.残念ながら老いを感じる歳になってからどう思ったかの記述は無い.上述のワイン販売店は Sonsthofen の南,Oberstdorf にあり,その先は Kleinwalsertal というオーストリアの飛び地であると教えていただいた."飛び地" の意味を最初はかりかねたが,地図を見直して,オーストリアであるのにオーストリアの他の地からは直接行くことができず,ドイツ側,Oberstdorf からしか道はついていないし,Zollfreizone になっていると知った.そこに 21% というような急勾配路があるのを発見したりして興味はつきない.

文章の中に絵を仕込むといえば,安野光雅 「空想書房」,平凡社,ISBN4-582-82854-X, P1900E,1991 年 10 月,pp. 142-143 に 藤村 信 「ゴッホ 星への旅」,上下,岩波新書 についての講釈が出ており, 編集者の読んでくれたかとの質問に 「あれはどうも」 と安野光雅が口ごもれば,編集者は 「思い入れがありすぎるというのか」 と対応したとの条がある.「プロバンスの春は,跳橋をわたる小さい幌馬車の歩みでやってきた」 というような語り口を 「プロバンスに春がきた」 というだけで足りるのにと安野光雅はまず思ったからというのだが,「長年文章を職業としている人がそんな,素人っぽいことをするはずがない」 と言っているのは,評者の限界を露呈しているものの,しかしそのあとで,「プロバンスの春は幌馬車といっしょにやってくる」というような表現法を採っているのは "隠し絵" であると気付き,「隠し絵が次第に巧妙になってきて,頭のどこかにゴッホの絵が幻燈のように映っているような気分になってくる」 とその必然性を認めている.岩波新書で 「ゴッホ 星への旅」 を読んだことはないが,中日新聞に連載されていたものを読んでいて,そのときに受けた印象の記憶はいまだ内に鮮やかである.岩波新書では 藤村 信 となっているようだが,新聞紙面では 熊田 亨 の本名であったように思う.こうした文芸関連にこそこの人の為人が出ていた.97, avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris に在仏日本人会があって,そこで会えるかと訊ねたことがあったが,ともかく本人を知らないと云われた.この 8 月 12 日に 82 歳で亡くなった.

* 工学などの論文では図 (写真であっても図,Figure と表現する) は必ず本文から参照される.つまり,1) 「燃料のオクタン価を 80 に下げたときの指圧線図を図 6 に示す」 というような文によって,そこにある図が何であるかが本文中で定義される.もちろん図の下には Caption, 見出し,短い説明文 が付く.2) 「圧力上昇が見られ,10°aTDC には大きな発熱があったことがわかる」 というように,その図を示すことで著者が述べたいことを本文で説明する.というのが必須であるから,図とテクストに整合性が無いということはありえない.大学の入試問題ですら 「図に示すような滑車を使って」 などと書き出していきなり問に入る例が多く見られることは事実であるが,恥ずかしいことである.ゼーバルトの著書における写真とテクストとの整合性については,図番がふられていないので一義性の保証はないが,決して整合性が低いわけではなく,むしろよく対応付けられている.「アウステルリッツ」 においても著者自身にはそれ以外の配置はなかったのではなかろうか.

かのギュンター・グラスがナチスドイツ武装親衛隊 (Waffen-SS) 員であったというニュースが 8 月 11 日の FAZ に出たということをきっかけにこれを読み直した.なぜそこでこれを読むのかという理由を説明せずともお分かりいただける方はおられるであろう.なぜグラスが武装親衛隊員に成りえたかがはっきりせず,武装 SS について以下のようなものも読むことになった.

George H. Stein 「詳解武装 SS 興亡史, ヒトラーのエリート護衛部隊の実像 1939-45」 (ジョージ・H.・スティン)

吉本貴美子訳/吉本隆昭監修,学習研究社,2005 年 4 月,ISBN4-05-401318-X, ¥3000E

翻訳は新しいが原著の初版はかなり以前である.もっとも,それが価値を落としてはいることは全くない.

芝 健介「武装 SS, ナチスもう一つの暴力装置」 (しばけんすけ)

講談社選書メチエ 39,1995 年 2 月,ISBN4-06-258039-X, ¥1500E

この本の惹句に「彼は何かに取り憑かれたように、リスボンへの夜行列車に飛び乗る」とあるが,それは正確ではない.主人公が住むスイスのベルンからリスボンへ行く夜行列車はない.小説のなかで,ベルンから乗った列車はジュネーヴ行きのそれである.コルナヴァン駅 Gare de Genève-Cornavin で TGV Lyria に乗り換え,パリ・リヨン駅 Paris, Gare de Lyon まで行く.コルナヴァン駅 7・8 番線が Départ France ホーム,ここへ入るにあたっては,かたちだけながらも,出入国審査がある.パリ市内ではリヨン駅からモンパルナス駅 Gare Montparnasse までタクシー.そこから Inter-City (LGV Atlantique はまだ計画中ないし,ごく一部建設中).実際にリスボン行の夜行列車に乗るのは,フランスとスペインの国境,アンダイエ-イルン Hendaye/Irún からである.

1993 年に Portugal は Coimbra で開かれた国際学術集会に出席した,その復路に上の逆方向を Hendaye まで一等寝台に乗った.そこから Bordeaux へ寄り道し,Bordeaux から Gare Montparnasse までは高速列車,おそらく Inter-City でという記憶である.そのときは Paris から帰国した.Gare de Genève-Cornavin の 7・8 番線はまた別の機会である.

すでに 2013 年に "Night Train to Lisbon" というタイトルで映画になっている.邦題は「リスボンに誘われて」とややずれた甘いものに.我国での DVD 発売は 2015 年 4 月とのこと.ただし,もとの映画のタイトルが英語であることから分かるように,ドイツ語ではなく英語で制作されている.主人公 Raimund Gregorius 役も英国人の Jeremy Irons がやっている.

小説とは異なり,ベルンから,ジュネーヴ,パリ,アンダイエ-イルンとの途中経過はすべて省略され,ベルンから乗り換え無しにリスボンに着いたかのようにも受け取れる構成である.リスボンでの到着駅は Santa Apolónia 駅のはずであるが,映画の中の画像では市内中心部にある Rossio 駅のそれが使われている.プラットホームは出てこず,駅舎内だけが映る.出入口の円弧装飾ガラス枠模様でそうと知れる.一方,映画巻末に出てくるプラットホームは Santa Apolónia 駅のそれ.そこで Mariana が Raimund に "Why don't you just stay? と二回繰り返して Fade-out.

Zurzeit unfestig!, Demnächst.

Leseprobe:フェーナー氏,タナタ氏の茶碗+補遺,チェロ

この書を読み進める際には 「シーラッハ『犯罪』の誤訳」という Web site を参照するのがよい.読んて,繋がりが悪いと感じるところが解消される.執筆者は明らかにされていないが,誤訳に対する義憤が感じられる.法曹界の人であろうか,日本語も高尚で立派なものである.翻訳者の精進を引き出すに違いない.

邦訳本には出ていない "まえがき" が上の Leseprobe で読める.そこの "Die meisten Dinge sind kompliziert, und mit der Schuld ist es so ein Sache." という部分が,ここに挙げた三冊を含め,シーラッハの書き物の中味に共通するところなので,読み落とせない.

"Verbrechen" は名詞ならもちろん犯罪という意味であるが,動詞なら "しでかす" というのが近い.もともとの表題がどちらなのか.訳者は前者としており,それがおそらく正しいのであろうが,この本を読んでみると,犯罪ながらも犯罪と呼び難い話がいくつも納められていて,内容としては後者の方が合致しているように思える.

短編集として,また,エンタテイメントとしても上物,なかなかのものである.運びが鋭敏である.高等学校の英語授業で,副読本の O. Henry 短編小説集を読まされたときの記憶が蘇った.ドイツの人もいまはこういう軽ろきものを好み,それで満足するようになっているのかとも考えさせられた.

東京大学教養学部ドイツ語部会

"Prismen" - 東京大学ドイツ語教材 2002, ISBN 4130821164

"Horizonte" - 東京大学ドイツ語教材 2006, ISBN 4130821504

の次くらいに,元の本 Piper, 2009, ISBN 3492053629 を使うとドイツ語学習に役立つであろう.

2013 年に "Verbrechen nach Ferdinand von Schirach" という題で映画化され,6 話が収録されているとのこと.脚本を数人で,監督を二人で担当しているもよう.この Web site の別ページ "ドイツ映画" で取り上げることになるかもしれない.

Leseprobe:ふるさと祭り,遺伝子

秀作と評価すべきものも含まれていないわけではないが,どの話でもその後味の悪さといったらない."Schuld" がテーマであるからそれもやむを得ないのであろうが,大半,悽惨をきわめ,ネットリと脂ぎった筋であり,やりきれない.我々ならもう少し淡白なのではないかと考えてしまう.平安に一生を過ごすことが如何に困難かというようにも押しつけられる.貧困から罪悪が生じるわけではないということもテーマになっているのかもしれない.Michael Haneke 監督の映画群との通底を感じる.無いものねだりをしてはいけないけれども,この本の内容には何かが欠落している.

Leseprobe: 全 19 節の内の 1 と 2 とが出ている.邦訳では「二年前,定年退職した」となっているところは,"Seit vier Monaten bin ich pensioniert." である.

主人公の弁護士ライネン Caspar Leinen は 12 歳から 18 歳くらいまで,寄宿学校の長期休暇には常に,ロスタール Roßthal (Nürnberg の南西) にあるハンス・マイヤー Hans Meyer の家で彼の孫 Philipp と一緒に生活しており,それが今回の被害者,その本人とは心を通わせ,「カスパーは心を許した友である老人を見た」と書く関係である.邦訳本のカヴァ裏,「さらにライネンは被害者が親友の祖父であることを知り . . . . . .」という惹句ではそういう親密さがあったことを感じさせず,過去の/現在の友人との単なる血縁ということだけが強調されていて不可解である.

|

|

上,左の写真にある裁判所 Das Moabiter Kriminalgericht が邦訳本の表おもてカヴァに描かれている.王立刑事裁判所 Königliches Criminal Gericht, "KCG" として出てくる.若き弁護士ライネンが「ここに入ると,いつも圧倒される」と言うホールが上,右の写真のそれである.モアビート Moabit 地区はいまのベルリン中央駅 Berlin Hbf のすぐ西側にあたる.Tegel 空港と市内を結ぶバス TXL が Alt-Moabit という通りを走る.バスから裁判所の建物をはっきり認識できるかどうかはそのとき次第であるが,拘置所 Justizvollzugsanstalt Moabit なら見える.

"カイト通りにある古い庁舎の取調室" というのは,Wittenbergplatz 近く,Keithstraße 30 にある Landeskriminalamt LKA 1 のことであろうか.登場人物が Zwei Polizisten となっていて,そこは警察関係である.Keithstraße 1-3 には Gewerkschaftshaus, DGB-Haus 労働組合ビルや Die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin 政治教育センターなどがある.

連邦文書館 Staatsarchiv 分館のあるルートヴィヒスブルク Ludwigsburg は Stuttgart の北にあたる.ナチスのユダヤ排斥プロパガンダ映画と言われる ユダヤ人ジュス "Jud Süß", 1940 はこの町で撮影された.

読んでみた感想:この小説は二流.せいぜい□○推理文庫シリーズの良くできた一冊.初めの方に置いた Plot が終りの方で見事に繋がって,というようなことがほとんどない.それなら前でどうしてそういう話を出してあるのか,と疑問に思うところ多数.特に,Philipp の姉 Johanna と主人公との関係は物語の横糸・緯であるにもかかわらず.「法廷で陳述を始めたとき,自分の子供時代が瓦解し,ヨハナは二度と戻ってこない,と気付いた "Als er zu lesen begann, wusste er dass er heute seine Kindheit zerstõren würde und dass Johanna nicht mehr zurückkäme."」とあり,その伏線に,「ただ彼女のうしろ姿をじっと目で追うだけだった.青く明るい海辺の日々.あれほどの幸福を感じたことはなかった "Er sah ihr nach, und später konnte er sich an keine Zeit erinnern, in der er so glücklich war wie an diesem hellblauen Tagen am Meer."」が置かれているはずなのに,最後のところでは,「きみはきみにふさわしく生きればよいのさ "Du bist, wer du bist."」として,然さしたる葛藤もなく二人の縒りよりを戻している.これでは縦糸・経だけしか効いておらず,ベーメン・メーレン保護領に君臨し,プラハの虐殺者と呼ば れた Reinhard Heydrich のイタリア,ジェノヴァ版 Hans Meyer の話でしかないのではないか.コリーニにしろヨハナにしろ,さらに古いにしえのチェスの相手を失ったライネンもまた遺された者である.遺された者の苦悩が充分表現されておらず,通り一遍に過ぎている.

ドイツの小説というからには,何重にも張り巡らされた枠構造がしっかりあるに違いないと期待してしまう,それが読後の幻滅感をさそう理由であろうか.

この小説は同名 "Der Fall Collini" で監督 Marco Kreuzpaintner のもとに映画化され,2019 年 4 月に公開された.我国では 2020 年 6 月.

ドイツの新聞 "Die Welt" の日曜版に掲載されているコラム Kollumne: Heute ist Sonntag を集めたもの.毎年一冊の本にまとめて出版されていたらしいが,我国ではどうやらこの一冊の和訳本しか発行されていない.それも,この本の原著は何時のものかをよくよく見ると,1991, Ullstein Verlag とある.この時間のズレと後継和訳本が出ていないことの理由を考えてしまう.

この本で面白いというか,自分に引き合わせて納得というのは次のふたつ:

"かかりつけの医者が突然閉業してしまうと. . ." と

"いつも隣に駐車している人がクビに成ると. . ." であった.

前者では,「妻がね,『そろそろ六五ですよ.人生は患者のためだけにあるわけじゃありません.だからこれからは旅行や読書,音楽などいろいろなことを楽しんで,今まで苦労した分を取り戻しましょう』て言うんですよ.. . . . . たとえ医療に情熱を燃やしているとしても,わたしの言うことももっともだと思いません?」

後者では,「ここに来なくていいようになれば,うれしいんですよ」,"そのひとがあと数週間後,あるいは数カ月後に「勤めを辞めるのを喜んで」いる.このことがわたしの心から離れなかった."

著者は 1927 年生まれであるからすでに高齢である."Die Welt" の Web site で "Heute ist Sonntag" のところ を見ると,最も若い記事が 2009 年 11 月 のもの.

適当にページを開いて眺めるということを繰り返して半年,読み切ったのかどうか,いまだ自分にも分からない.自分の身に引き入れて読むというわけにもいかず,他人事として距離をおいて読むよりない内容なのでそうなっているのかもしれない.

武装親衛隊髑髏師団 Waffen SS Totenkopfdivision (SS: Schutzstaffel) の隊員は当時エリート中のエリートであったということをこの本を読んで再認識させられた.評価がこれだけ大きく正逆に転じた地位/職というのもそうそうはない.

絶滅収容所においては,文化や教養は加害者にとっても犠牲者にとっても自分の行動を律する助けにはならなかったこと,親衛隊に取り立てられた人たちは,多く大卒者であり,"モーツァルトを聴き,ヘルダーリンの詩を読む人々だった" こと,人は強制されてではなく自由意志によってこそ世の風潮に靡いていくこと,などなど,それぞれに肺腑を衝く.

幸いにも全文出ている Leseprobe があり,翻訳文になんとなく不自然と感じる箇所ではしばしばそれと見較べて読んだ.例を挙げると:

- - - - - - - - - - - - - - - -

原著 p. 59,邦訳 p. 67

Wobei die Mutter dem Vater nie einen Vorwurf machte. Es hieß, er habe sich tatsächlich freiwillig gemeldet, der Vater hätte nicht zugeredet. Aber dessen bedurfte es auch nicht. Es war nur die wortlose Ausführung von dem, was der Vater im Einklang mit der Gesellschaft wünschte.

そうなっても,母はけっして父を非難しなかった.あの子はほんとうに,「自分の意志で」志願したんだから,と母は言った.お父さんがそう仕向けたわけじゃないわ.だが,父の説得が必要だったわけではなかった.兄が志願したのは,世の中と一体になることを父が望んでいたからであり,それを無言で実行したにすぎないのだ.

Ich hingegen hatte eigene Worte finden können, Widerworte, das Fragen und Nachfragen.

一方,ぼくは自分の言葉を見つけることができた.反論し,質問し,問い返すことができた.

- - - - - - - - - - - - - - - -

ここはこの本の根幹をなす節である.”freiwillig”「自分の意志で」が「世の中と一体になることを父が望んでいたからであり」と否定される.そういう時代背景であり,人は時流には容易に抗えないことを静かに語っている.

兄の場合の ”wortlose Ausführung” と,自分自身についての “eigene Worte finden” というところが “Wort/Worte” で「対」になっているからこそ強調が効いているのであるが,翻訳では前者は「無言で」と簡便に済ませている.ここでは “Wort/Worte” は単に「言葉」というだけでなく,「意見」とか「見解」という意味で使われている.“eigene Worte finden können” は「(異なる時代に生きる) 自分なら,自分の考え/見解を自ら表出することができる」という程度には丁寧に訳出すべきところである.この後もさらに次のように “Worte” が追いかけるように配置されているのも見逃せない.「だが,」というのも読んでいて不自然,nicht - aber と対応しているだけなのだから和訳としては「だが,」は必要ない.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Und Worte, mit denen sich Traurigsein und Angst ausdrücken ließen – im Erzählen. Der Junge träumt und tünt. Tünen hieß lügen, flunkern.

- - - - - - - - - - - - - - - -

もう一箇所,特徴的な「対」になっているところを挙げると:

- - - - - - - - - - - - - - - -

原著 p. 61,邦訳 p. 70

Der Herrenmensch. Es war der Größenwahn der Spießer, und noch dem letzten der sozial Deklassierten war zu vermitteln, es sei besser, mit einem Karabiner zwölf Untermenschen bei der Arbeit zu bewachen, als selbst zu arbeiten. Das war der Kitt dieser Herrenideologie.

支配者として生まれついた者.それは俗物どもの大いなる狂気だった.そして,社会的に零落した最下層の人間にも,自ら働くよりはカービン銃を持って十二の「下層民族」の仕事を監視したほうがましだ,というメッセージが伝わったのだった.

- - - - - - - - - - - - - - - -

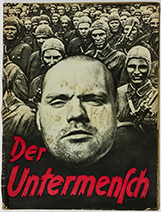

ここでの “Mensch/Menschen” で介する Herrenmensch と Untermenschen もまた「対」であり,強調である.さらにここで "Untermenschen" とイタリック体になっているのには特別な理由があるのであり,ドイツ人なら言わずもがな,ナチス政権の人種政策で Non-Aryan "inferior people" / "Sub-human"「人間のように見えるが,どの動物よりも肉体的にも精神的にも低い」と定義された「劣等人種」という Term である.

1942 年には ナチス親衛隊 SS が "Der Untermensch" と題するパンフレットを四百万部も配布したことでも知られる.右の写真がそのパンフレットの表紙であり,中身はモノクロームの写真集である. 最初の「それ」も充分ではない.「自分たちは支配者たるべき人種であるとして行動すること」が "Es" である.原文では「大いなる狂気」で切れておらず,次の邦訳文のところと一文で繋がっている.つまり次の邦訳文の中味も併せて「大いなる狂気」なのであり,それが故の結果であるという構文になっている.もちろん,'letzten" は 'letzten Mensch" であり,そこも暗黙の「対」である. |

|

原題の "Am Beispiel meines Bruders" は 「私の兄の場合を例として語れば」というような意味であろう.原著者は 1940 年生まれで,出版は 2003 年なので,60 歳を越えた頃の著作である.我国でその年齢の人が,「ぼくの/僕の」と言って語り出すのと「私の」というのとでは印象は大きく異なる.

ビル・ブライソン「アメリカを変えた夏 1927 年」伊藤 真: 訳,の「嫌悪の時代」(9月 夏の終わり 第26章) には,優生学が風靡していたのは実はアメリカでであり,それがナチスへと伝播したことが明らかにされている."アメリカで「消極的優生学 (優れた人びとを増やすのではなく,劣った人びとを排除して人口全体の質の向上をめざす)」のバイブルとして知られるようになった一冊の本がある.恐ろしい内容ながら人気を博したマディソン・グラントによる『偉大なる人種の消滅 The Passing of the Great Race, 1916』だ." との記述に続き,国家による強制不妊手術が少なくとも六万人に施されたとしている.

Leseprobe 1

Leseprobe 2 翻訳文 144 ページのうち冒頭 15 ページ分

この翻訳本が出版された翌年 2020 年にこの小説を読み,この記事を書き始めていたのであるが,そのときはなぜか途中までになってしまっていた.その後 2023 年 11 月に "映画化" された.2024 年 4 月末から 5 月初旬に亘る連休にその映画を観るとともに,改めてこの本を読み返した.

2020 年に読み終わったとき,まず浮かんだのが「全きマッタキ者」という語彙であった.神学には疎く,キリスト者でもないのになぜ「全き者」が浮かんだのかわからない.日本語での題は小説でも映画でも ”ある一生” であるが,独題は共に "Ein ganzes Leben".そこで,クラウン独和辞典で "ganz" を引いたら,”類義;全き vollständig“ と出てきた.小説はすでに英訳が出ており,その題は "A Whole Life".英和辞典で "whole" をみると,"«古»完全な,健全な"."das ganze Leben" = "一生" であり,"irgendein" = "ein" = "ある (或る)" であるから,この本の表題 "Ein ganzes Leben" は「ある人生」で確かに正しいのであるが,"ganz" = "vollständig" であることに鑑み,「ある全き人生」なる強い含みがあると思わせた.もっとも,"全し","全き" は古語であり,現代文表現では代替え語彙が見当たらないから,そのままでは本のタイトルたりえない.

”vollständig“ を含むドイツ語表現がどこにあるのかを調べてみると,例えば:

”Kolosser 4:12“ Paulus erwähnte es, als er über die Gebete des Epaphras für die Kolosser schrieb. Dieser betete darum, daß sie „in Vollständigkeit und mit fester Überzeugung im ganzen Willen Gottes“ dastehen sollten.

”コロサイ人へのパウロの手紙 4:12“『あなたがたが全き者として,神のご意志すべてに揺るがぬ確信を抱く者として立てるようにとエパフラスが心から祈っています』とパウロがコロサイ人へ書いて送った.

があった.和訳では「全き者」と名詞で出てくるものの,ドイツ語では形容詞ではなく,steht da in Vollständigkeit と名詞化されて副詞句で使われており,それが動詞を伴って命令形になっている.「疑うことなく,神の御心を深く信じる」者という意であることは明瞭である.

翻訳はしっかりしている.しかし,全て二重丸とは言えない.小説の書き出しは:

An einem Februarmorgen des Jahres neun-zehnhundertdreiunddreißig hob Andreas Egger den sterbenden Ziegenhirten Johannes Kalischka, der von den Talbewohnern nur der Hörnerhannes gerufen wurde, von seinem stark durchfeuchteten und etwas säuerlich riechenden Strohsack, um ihn über den drei Kilometer langen und unter einer dicken Schneeschicht begrabenen Bergpfad ins Dorf hinunterzutragen.

出だしの 1933 年が翻訳文では 1931 年になっている.この小説では何時イツというのは揺るがせにはできない.また,この den sterbenden Ziegenhirten Johannes Kalischka der Hörnerhannes gerufen wurde のところの "Hörnerhannes" を "山羊ハネス" ならまだしも,翻訳文のように "ヤギハネス" としてしまうと失われてしまうものがある.(山羊:Ziege) 山羊座生まれの男性は女運が悪いといわれ,Hörner aufsetzen で妻が浮気するという意になり,Hörner は寝取られ男という蔑称ともなる,留意すべきは,主人公 Andreas Egger がこの Johannes Kalischka という男の分身でもあるということである.

Andreas Egger は「全き者」に該当するものの,深い信仰心を持っていたわけではない.

Ich habe nie an Gott geglaubt. Und der Todmacht mir keine Angst. 神を信じる必要には一度も迫られず,死を恐れてもいなかった. 翻訳文 p. 139,というとおりでありながら,»Jesus«, presste er zwischen den Zähnen hervor.「イエス様」歯のあいだから,そう声を絞り出した. 翻訳文 p. 7,という程度の泣き言はいう.「全き者」として発してはならない言辞もひとつだけ,Wenn du mich schlägst, bringe ich dich um. 俺を殴ったら,殺す!, 翻訳文 p. 25 とまで.

農場主 Hubert Kranzstocker (Andreas Egger の母の義理の兄) は,はしばみの鞭 Haselnussgerte と「神よお許しを」»Herrgottverzeih« を,これらと対比させて,戒律や諭しを経ずとも自由人として全き者であった男 Andreas Egger の一生を語ることで,ゆるやかに宗教への批判を提示していると解釈することもできよう.